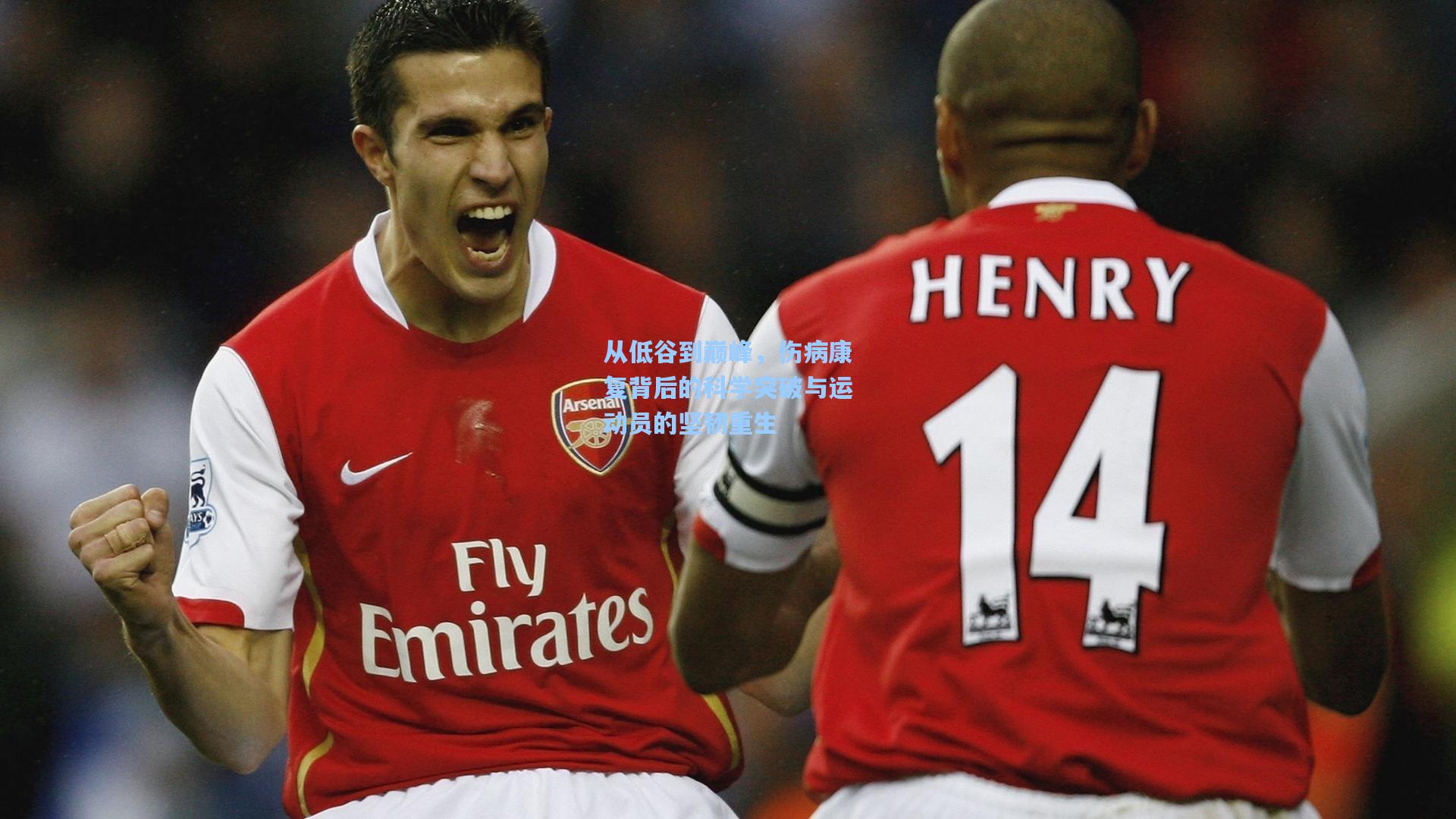

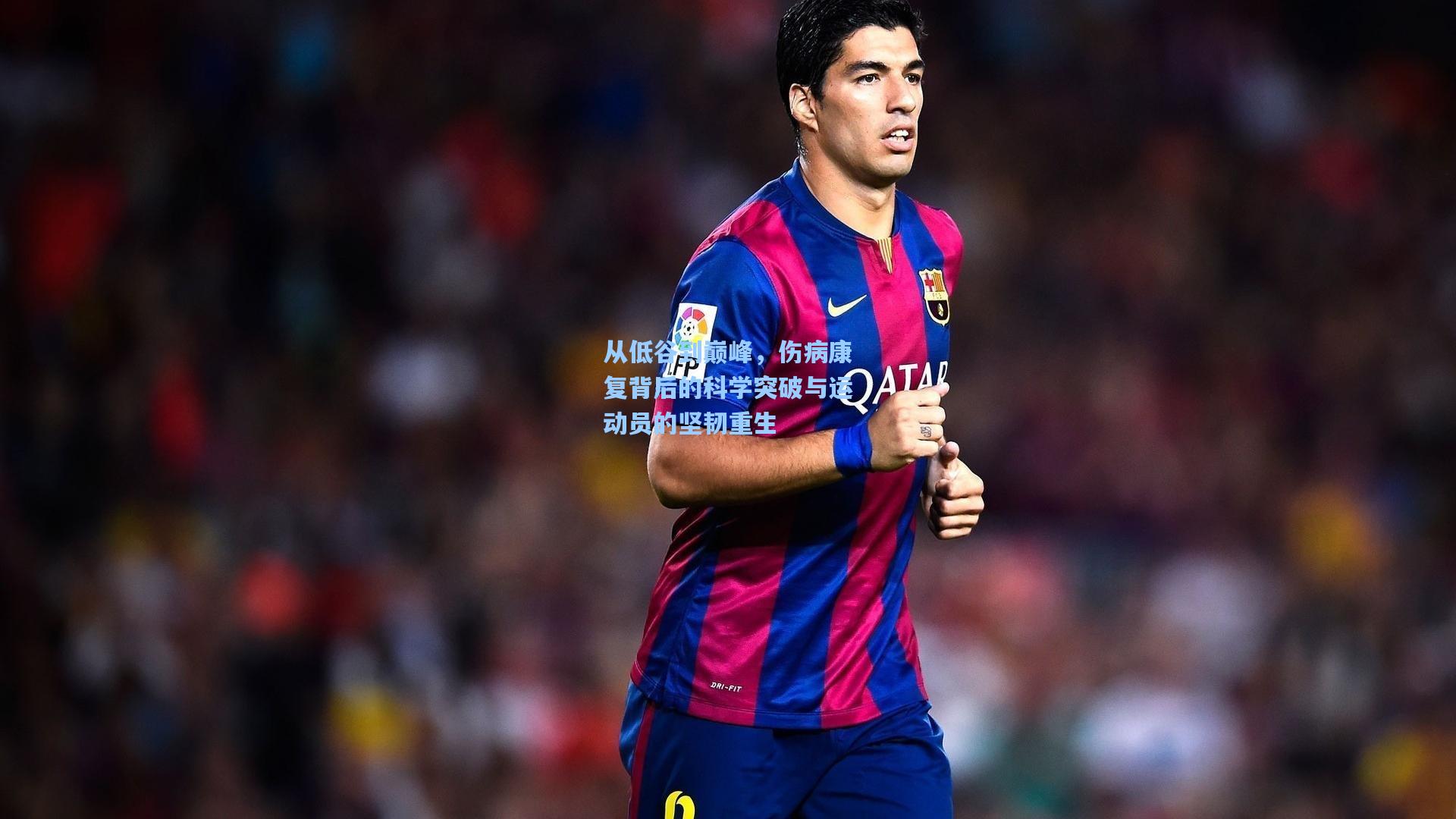

ng体育官网-从低谷到巅峰,伤病康复背后的科学突破与运动员的坚韧重生

在竞技体育的世界里,伤病是每一位运动员都无法回避的挑战,无论是突如其来的急性损伤,还是长期积累的慢性劳损,伤病不仅可能终结职业生涯,更会对运动员的心理造成深远影响,随着现代医学和康复技术的飞速发展,越来越多的运动员在经历伤病后重返赛场,甚至达到比受伤前更高的竞技水平,伤病康复,这一看似漫长的过程,正逐渐成为体育科学中最具突破性的领域之一。

科学康复:从传统到创新的跨越

过去,运动员的康复主要依赖静养和基础物理治疗,恢复周期长且效果有限,康复医学已发展为一门综合性学科,融合了运动医学、生物力学、营养学和心理学等多领域知识,低温疗法、高压氧舱、干细胞治疗等尖端技术的应用,大幅缩短了康复时间。

以NBA球星为例,许多球员在遭遇跟腱断裂或十字韧带撕裂等严重伤病后,仍能通过定制化的康复计划重返赛场,康复团队会利用运动捕捉技术分析患者的动作模式,结合个性化的力量训练,逐步恢复受损部位的功能,营养师会为运动员设计高蛋白、抗炎饮食,加速组织修复;心理辅导师则帮助其克服对伤病的恐惧,重建比赛信心。

科技赋能:数据驱动的康复新时代

近年来,可穿戴设备和人工智能技术的普及,为康复过程提供了前所未有的精准度,运动员在康复期间佩戴的智能传感器可以实时监测心率、肌肉活动、关节负荷等数据,确保训练强度始终处于安全范围内,某知名足球俱乐部的医疗团队通过AI算法预测球员的疲劳指数,从而调整训练计划,有效降低了二次受伤的风险。

虚拟现实(VR)技术也在康复领域崭露头角,一些康复中心利用VR模拟比赛场景,帮助运动员在无身体负荷的情况下进行认知训练,这种“心理复健”方式尤其适用于需要快速决策的球类运动员,能显著缩短其重返赛场后的适应期。

心理重建:康复路上不可忽视的关卡

尽管技术进步显著,但心理障碍仍是许多运动员康复过程中的“隐形杀手”,研究表明,超过30%的运动员在重伤后会出现焦虑或抑郁症状,甚至产生退役念头,对此,运动心理学家强调“心理韧性”的培养——通过正念训练、目标设定和团队支持,帮助运动员重塑积极心态。

马拉松名将艾米丽·哈里森的案例颇具代表性,她在备战奥运会时遭遇应力性骨折,一度陷入自我怀疑,但在心理医生的指导下,她将康复视为“另一场马拉松”,每天记录微小进步,最终不仅成功复出,还刷新了个人最好成绩。“伤病让我学会了耐心,也让我更强大。”她在采访中说道。

未来展望:预防胜于治疗

随着康复科学的进步,“预防性康复”理念逐渐成为主流,许多职业球队开始将康复技术前移至日常训练中,通过动态监测和疲劳管理,减少伤病发生概率,某英超俱乐部引入的“移动式肌肉扫描仪”,可在训练后快速检测球员的肌肉状态,及时发现潜在风险。

大众体育中的康复意识也在提升,业余跑者、健身爱好者纷纷学习如何通过科学热身、合理饮食和恢复性训练避免运动损伤,这标志着康复医学正从“精英专属”走向“全民共享”。

伤病康复不再只是医学问题,而是融合科技、心理与毅力的系统工程,每一位从伤病中站起的运动员,都在用行动证明:康复不仅是身体的修复,更是意志的淬炼,当科学的光芒照亮康复之路,体育精神也在一次次重生中愈发闪耀。